2025年高杠杆投资悲剧后果剖析:金融杠杆致命陷阱与多米诺效应?

<炒股配资门户>2025年高杠杆投资悲剧后果剖析:金融杠杆致命陷阱与多米诺效应?

这个案例揭示了高杠杆投资与人性弱点交织下的悲剧性后果。结合2025年市场环境与金融规则,我们可以从以下维度深入剖析:

一、金融杠杆的致命陷阱

1. 杠杆比例的隐性风险

该投资者以800万本金撬动400万融资,形成1.5倍杠杆。看似低于券商常规2倍上限,但实际风险被市场结构性分化放大。2025年A股呈现"指数狂欢、个股撕裂"特征,40%个股跑输大盘,17%下跌。若其持仓集中于房地产、白酒等传统行业(万科A年内跌6%,白酒指数明显回调),杠杆将加速亏损。例如,若800万本金亏损30%(240万),叠加融资利息与保证金追缴压力,总负债可能突破500万。

2. 强制平仓的多米诺效应

维持担保比例跌破130%时,券商会启动平仓程序。假设其账户净值从1200万(800本金+400融资)跌至800万,担保比例降至200%(800/400),此时需追加保证金至520万(400万×130%)。若无力追加,券商将抛售股票。若抛售时遭遇流动性枯竭(如ST股跌停),可能触发"穿仓",即平仓后仍倒欠券商资金 。为避免这种情况,投资者被迫贱卖房产,形成"资产抛售-信用崩塌"的恶性循环。

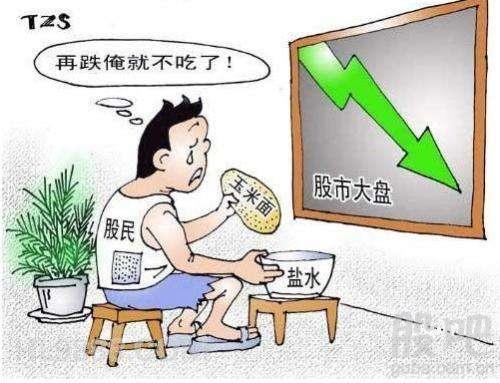

二、市场结构性分化的残酷现实

1. 资金虹吸效应下的幸存者偏差

2025年A股科技板块(AI算力、固态电池)贡献超30%涨幅,但传统行业持续沉沦 。若投资者未能及时切换赛道,持有低估值蓝筹或退市风险股(如ST沐邦年内跌超50%),即使指数上涨,个人资产仍可能大幅缩水。这种"赚了指数亏了钱"的现象,正是结构性牛市的典型特征。

2. 散户与机构的博弈劣势

机构资金凭借深度研究规避了部分泡沫(公募基金平均收益12.3%),而散户因追涨杀跌、偏好"炒小炒差"导致盈亏比失衡(1:10)。案例中投资者可能因信息滞后或缺乏专业分析,误判市场风格切换,在科技股高位接盘后遭遇回调。

三、人性弱点的放大机制

1. 损失厌恶与处置效应

心理学研究表明,投资者对损失的痛苦是收益快乐的2.5倍 。当账户亏损时,人们倾向于继续持有亏损资产("割肉舍不得"),而过早卖出盈利股票("落袋为安")。这种行为导致持仓结构恶化,进一步加剧亏损。案例中投资者可能因不舍得止损,错失调仓机会,最终被迫平仓。

2. 过度自信与认知偏差

部分投资者高估自己的判断能力,忽视风险警示。例如,2025年7月某AI芯片股因业绩不及预期暴跌,其融资盘占比超22%,触发1.5万账户爆仓。这类投资者往往认为"自己与众不同",低估市场波动的杀伤力。

四、制度约束与风险防范

1. 融资业务的合规边界

证监会明确禁止场外配资,但部分投资者仍通过信用卡套现、网贷等渠道违规加杠杆。例如,某00后通过信用卡套现3万元炒股,最终亏损殆尽并影响征信 。案例中投资者若使用场外配资(杠杆可达10倍),风险将呈指数级上升。

2. 券商风控的执行逻辑

券商对融资账户实施动态监控,当维持担保比例低于150%时发送预警,低于130%时启动平仓。部分券商会设置更严格的个人止损线(如140%)。案例中投资者可能因未及时关注通知或抱有侥幸心理,未能在预警阶段主动减仓,导致被动平仓。

五、悲剧背后的社会警示

1. 家庭财务的系统性风险

动用家庭核心资产(如房产)进行高风险投资股票配资的优势和劣势,将个人财务危机传导至家庭层面。案例中投资者为追加保证金贱卖新房,不仅导致居住条件恶化,还可能影响子女教育、医疗等基本生活保障。

2. 投资者教育的缺失

多数散户缺乏金融知识与风险意识,将股市视为"提款机"而非投资场所。2025年上半年,A股散户账户年化亏损率达23.6%,仅18.9%盈利。加强投资者教育,普及杠杆交易规则与心理风险,已成为当务之急。

结语:理性投资的底层逻辑

1. 风险收益的再平衡

投资的本质是风险定价,高杠杆必然伴随高波动。建议普通投资者将杠杆比例控制在自有资金的50%以内,并分散配置于不同资产类别。

2. 建立科学的风控体系

- 事前评估:明确风险承受能力,设定止损止盈点。

- 事中监控:每日关注账户担保比例,预留20%以上的流动性缓冲。

- 事后复盘:分析亏损原因,避免重复犯错。

3. 回归投资的本质

股票投资应基于企业基本面与长期价值,而非短期博弈。巴菲特曾说:"别人贪婪时我恐惧",在结构性牛市中保持理性,才是穿越周期的关键。

这个案例不仅是个人的悲剧2025年高杠杆投资悲剧后果剖析:金融杠杆致命陷阱与多米诺效应?,更是对整个社会的警示:在金融市场中,任何试图超越风险承受能力的冒险行为,最终都可能付出沉重代价。敬畏市场,理性投资,才是对家庭与未来最负责任的选择。